免疫接種是預防和控制豬傳染病的重要措施之一。養豬生產中規模豬場存在很多疫苗免疫問題,這些問題導致免疫失敗,從而影響養豬生產水平。癥狀類似、混合感染、多因子發病成為養豬從業者頭疼的焦點問題,也對豬場生物安全和疫苗免疫提出了新的挑戰。

規模豬場控制傳染病的3個重要環節是:消滅傳染源,嚴格的生物安全措施阻斷病原傳播途徑,保護易感動物。其中,通過科學免疫是提高豬群抗病力、保護豬群免遭疫病傳染的主要方法。科學免疫是一個老生常談但又不得不談的問題。大家都很重視免疫問題,所有的豬場都做疫苗免疫,都有自己的免疫程序,但免疫程序是否科學,一個豬場是否有一個科學的免疫策略。在此,筆者結合多年臨床經驗談一下規模豬場科學免疫策略的依據,供大家參考。

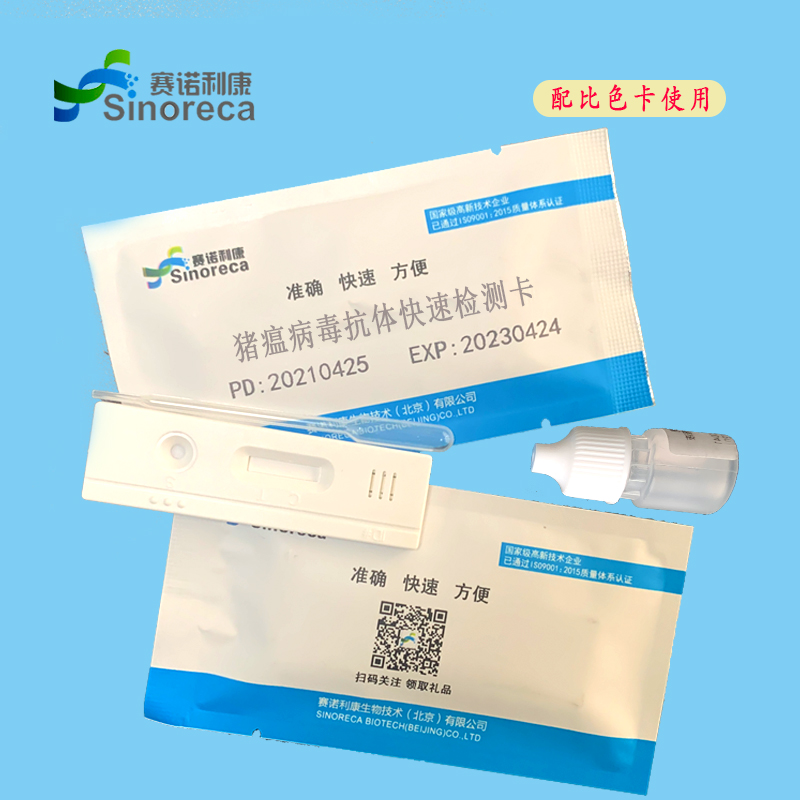

制定免疫程序首先考慮的是了解豬場附近一定區域內以往及目前疫情流行的情況,傳染病的基本特征是具有傳染性,附近區域的豬病疫情狀態會影響或威脅豬場易感豬,如豬瘟、口蹄疫、藍耳病、傳染性胃腸炎等,在免疫程序的制定過程中必須將當地經常流行、危害性大的疫病防制列入免疫范圍。但對某些未查清流行情況的新病必須謹慎,不能盲目使用疫苗,以免暴發該病。二、科學地制定一個豬場的免疫程序必須以檢測數據為基礎。

豬只免疫與其體內母源抗體水平有關,母源抗體水平高,要干擾疫苗的免疫作用,只有當母源抗體下降到一定水平,使用疫苗才能充分地發揮其免疫作用。當前豬瘟免疫失敗就與母源抗體水平有密切的關系。免疫母豬所生仔豬在7 日齡免疫,65-75 日齡攻毒全部死亡,15 日齡注苗,67 天時能保護50%,30、40 日齡注苗,71 日和104 日齡攻毒3/4 以上得到保護。四川省獸防站測定,免疫母豬所生仔豬在20 日齡免疫,3 月齡攻毒只保護50%;50 日齡注苗,8 月齡攻毒還能保護75%,9 月齡保護50%,可見母源抗體水平與免疫的關系。因此要科學地制定一個免疫程序,就必須進行大量的檢測工作,以確定豬只母源抗體水平。仔豬出生后頭10-14天內其預防全身性感染的抵抗力主要是從初乳中獲得, 很顯然如果母豬分娩后不能正常泌乳,就會影響仔豬對疾病的抵抗力。仔豬采食初乳后血液中IgG 水平在12-24 小時就達到高峰,并會較長時間地存在于仔豬體內。據檢測了536 頭仔豬,1-2 月齡保持母抗者占62.5%;3-4 齡保持母抗者占36.8% (其中20%的豬在1:32 以上);5-6 齡保持母抗者占18.7%;7-8 齡保持母抗者占5%,因此監測豬群母源抗體水平是制定豬場免疫程序的最根本依據。

三、了解疫苗質量與其特性

把好疫苗的質量關,首先要選擇正規的渠道。對選購的疫苗產品要有批準文號、有效日期和生產廠家,同時要確保疫苗的來源穩定,不能頻繁更換疫苗。另外疫苗廠家提供的產品均有使用說明,實施免疫必須根據其特性進行免疫,合理的免疫途徑可以刺激機體迅快產生免疫應答,而不合適的免疫途徑可能導致免疫失敗和造成不良反應,同種疫苗采用不同的免疫途徑所獲得的免疫效果是不一樣的。

四、正確地把握疾病的流行新特點,以利于免疫程序的制定

目前豬的傳染病種類多、流行快、分布廣,舊的疾病還未得到有效控制,新的疾病又不斷涌現出來,如現今流行的非典型豬瘟、圓環病毒2 型、副豬嗜血桿菌、附紅細胞體等等,如今規模化豬場面臨的問題是越來越多,豬場流行的疫病常常是幾種疾病并發,給防制上帶來很大的困難 。如近年來豬瘟的流行和發病特點已發生了很大的變化,其流行形式已從頻發的大流行轉為周期性、波浪形的地區性散發為主,發病特點也出現了變化,出現了持續性感染、胎盤感染、妊娠母豬帶毒綜合癥等,在制訂免疫程序時就必須應用檢測技術應對這些新特點。