|

牛*傳染病——牛結節性皮膚病簡介、預防與控制牛結節性皮膚病(Lumpy skin disease,LSD),又稱牛結節疹、牛結節性皮炎或牛疙瘩皮膚病,是一種牛的痘病。病原是牛結節性皮膚病病毒,屬于痘病毒科脊椎動物痘病毒亞科山羊痘病毒屬,與牛痘病毒并不同屬。該病的臨床特征包括發熱,皮膚、粘膜和內臟器官出現結節,機體消瘦,淋巴結腫大,皮膚水腫,部分病例會死亡。該病還能夠引起產奶量暫時性下降,引起公牛暫時或*性不育,損壞皮張,甚至因為繼發*感染而導致動物死亡,從而對經濟造成嚴重的影響。該病是OIE的通報性疾病(OIE 2014年版名錄),是我國《中華人民共和國進境動物檢疫疫病名錄》中的一類傳染病,澳大利亞(澳大利亞2013年版名錄)、加拿大(加拿大2014年版名錄)、美國(美國國家動物衛生通報系統疾病名錄)、歐盟(歐盟動物疫情通報系統疾病名錄)的通報性疾病。 2010年以來,確認在此期間曾發生或正在發生該病的國家多達43個,分布于非亞歐三大洲,其中非洲疫情尤為嚴重。我國還從未發生過牛結節性皮膚病,理論上來說我國牛群對該病缺乏直接*。但由于山羊痘病毒屬的所有病毒都具有共同的免疫抗原,而同屬的山羊痘病毒/綿羊痘病毒引起的綿羊痘和山羊痘在我國時有發生,山羊痘病毒/綿羊痘病毒在牛源性細胞上均能夠成功培養增殖,結合我國部分地區牛羊混養的習慣,因此較難判定牛羊混養條件下我國牛群對該病的免疫能力。 1、病原學 牛結節性皮膚病的病原是1型牛結節性皮膚病病毒(1 Serotype of Lumpy Skin Disease Virus,LSDV),屬于痘病毒科(Poxviridae)脊椎動物痘病毒亞科(Chordopoxvirinae)山羊痘病毒屬(Capripoxvirus),與牛痘病毒(Cowpox virus)并不同屬。該病毒的代表株是Naethling株。 病毒形態與牛痘苗病毒相似,大約350nmX300nm,在負染色中觀察,表面構造不規則,是由復雜交織的網帶狀結構組成。 病毒在55℃下2小時或65℃下30分鐘可滅活,在-80℃下可在動物皮膚結節中存活10年,在4℃下可在感染組織培養液中存活6個月。對強酸和強堿環境均很敏感,pH值6.6-8.6溫度37℃條件下保存5天后病毒的滴度沒有顯著下降。對乙醚(20%)、氯仿、甲醛(1%)和一些清潔劑都較為敏感,如十二烷基硫酸鈉。對苯酚(2%,15分鐘)、次氯酸鈉(2-3%)、碘化物(1:33稀釋度)、Virkon? (2%)、季銨鹽化合物(0.5%)等都較為敏感。LSDV穩定性極高,在環境溫度下能夠存活很長時間,特別是在干燥的結痂中。LSDV耐受力很強,在壞死的皮膚結節內可以存活33天甚至更長時間,在干燥的痂皮中可存活35天,在風干皮革中可存活至少18天,病毒在環境中可長時間的保持活力。病毒對陽光和含脂溶劑的去污劑敏感,但在陰暗的環境條件下,如動物棚舍,則可存活數月。 2、流行病學 該病發病率在5%至45%之間,病死率*可達10%。 宿主為牛,主要包括黃牛、瘤牛和家養亞洲水牛。黃牛的易感性較瘤牛更高,而同樣都是黃牛,Channel Island品種的黃牛較其他品種感染后出現的臨床癥狀更為嚴重,同時產奶奶牛的危險性則*。該病對野生動物的感染能力尚有待確認。在實驗室條件下,長頸鹿和黑斑羚對人工造病都高度易感。沙特的阿拉伯大羚羊、納比米亞的跳羚、南非的瞪羚都曾出現過與該病類似的臨床癥狀。在非洲相關的44種野生動物物種中,已從6個物種中檢測到該病的抗體,這6種動物分別是非洲水牛、捻角羚、水羚、小葦羚、黑斑羚、跳羚、長頸鹿。通過人工接種后,LSDV也可以在綿羊和山羊體內復制增殖。 該病最主要的傳播方式是通過節肢動物機械性傳播。盡管目前尚未確定特異性的媒介生物,但蚊(如庫蚊、伊蚊)、蠅(如螫蠅)都在該病的傳播中起到了重要的作用。第二重要的傳播方式則是通過動物之間的直接接觸傳播。此外,攝入被感染動物唾液污染的飼料和飲水也會感染該病。在實驗室條件下,接種感染動物的結節或血液都能使動物感染。 動物感染該病后,病毒存在于皮膚、皮膚損傷病灶以及皮膚結痂內,在這些部位中,動物感染后35天內都能夠分離到病毒,3個月內都能夠通過PCR檢測到病毒核酸。病毒還存在于唾液、眼鼻分泌物、奶和精液中,若結節出現在眼、鼻、口腔、直腸等的粘膜以及乳房和生殖器上,當結節潰爛時產生的分泌物中也都含有病毒。精液中排毒期較長,有些公牛在感染后5個月仍能在其精液中檢出病毒的DNA。在實驗室條件下人工感染的牛,感染后11天內可從唾液中檢出病毒DNA,感染后22天內可從精液中檢出病毒DNA,感染后33天內可從皮膚結節中檢出病毒DNA,但在糞便、尿液中則未能檢出。病毒血癥期持續大約1-2周。病毒還存在于肺臟和淋巴結中。該病沒有單純的帶毒不發病階段。 牛結節性皮膚病最早在1929年發現于贊比亞,1943年傳入博茨瓦納,然后又傳入南非,有800多萬頭牛受到侵襲,造成了重大的經濟損失。1957年傳入肯尼亞,與綿羊痘和山羊痘一并爆發。1970年向北蔓延至蘇丹,1974年向西蔓延至尼日利亞,到了1977年毛里塔尼亞、馬里、津巴布韋、索馬里和喀麥隆都有該病發生,病死率達到了20%。該病真實的流行狀況雖然仍不清楚,但普遍認為該病的流行范圍已經覆蓋了非洲中部絕大部分地區甚至是整個非洲的絕大部分地區。該病的爆發通常是零星的,主要取決于動物的移運狀況、免疫狀態以及氣流和降雨對媒介生物的影響等,例如以色列和埃及在疫情停息17年后的再度發生就都歸結于上述原因。而在非洲大陸以外,中東在2006年、2007年曾爆發該病,毛里求斯(非洲島國,距離非洲大陸2200公里)在2008年曾爆發該病。土耳其、伊拉克、約旦、黎巴嫩在2013年首次發生該病,阿塞拜疆、伊朗在2014年首次發生該病,其中土耳其疫情嚴重已經無法控制進而被列為該國的地方性流行病,這些疫情都說明該病已經在中東地區日益嚴重不斷蔓延。 3、診斷 有關該病田間野毒感染的潛伏期長短仍有待研究。通常實驗室接毒后6-9天開始出現發熱癥狀,接毒后4-20天開始出現皮膚損傷。 該病從隱性感染到重癥感染的臨床癥狀包括:發熱,體溫可能超過41℃并持續1周;鼻炎、結膜炎、多涎;泌乳牛產奶量顯著下降;周身出現直徑2-5cm的結節并伴有痛感,特別是在接毒后7-19天之間在動物的頭、頸、乳房和會陰部尤為常見,結節侵害表皮和真皮,初期有漿液滲出,2周后有的結節變成壞死栓進而貫穿整個皮層;口腔、消化道粘膜、氣管和肺部發生痘性病變,從而導致原發或繼發性肺炎;出現萎靡不振、厭食、無乳、消瘦等癥狀;所有淺表淋巴結腫大;四肢有可能水腫,動物不愿活動;眼、鼻、口腔、直腸、乳房和外生殖器粘膜上的結節很快發生潰瘍,此時所有分泌物中均帶有LSD病毒;眼鼻分泌物呈粘液膿性,有可能發展為角膜炎;懷孕母牛流產,有報道稱流產胎兒被結節包裹;公牛出現睪丸炎或睪丸萎縮從而引起*性或暫時性不育,在很長一段時間內排出的精液中都會帶有病毒,母牛也會出現暫時性的不孕;重度感染時可能出現消瘦、肺炎、乳房炎,皮膚壞死栓易招致蠅蟲叮咬且脫落后會留下深洞,因此重度感染時恢復緩慢。 病理損傷包括:結節會深入皮膚各層和皮下組織,常侵入相鄰的肌肉層,伴有充血、出血、水腫、血管炎和壞死等癥狀;淋巴結腫大并伴有淋巴增生、水腫、充血和出血;口、咽、會厭、舌、和整個消化道的粘膜出現痘性病變;鼻腔、氣管和肺部的粘膜出現痘性病變;肺部水腫,肺部病灶區小葉肺不張;重癥病例會出現胸膜炎伴有縱膈淋巴結腫大;出現滑膜炎、腱鞘炎;睪丸和膀胱中也可能出現痘性病變。 LSD重癥病例的特征非常明顯,但輕度感染時易與以下疾病混淆應做鑒別診斷:偽結節性皮膚病/牛皰疹性乳頭炎(牛皰疹病毒2型)、牛*性口炎(副痘病毒屬)、偽牛痘(副痘病毒屬)、牛痘苗病毒感染和牛痘病毒感染、嗜皮菌病、蚊蟲叮咬、牛原蟲病、牛瘟、螨蟲病、牛皮蠅感染、光敏癥、蕁麻疹、皮膚結核、盤尾絲蟲病。 OIE《陸生動物疫苗與診斷手冊》中沒有列出針對該病適用于活動物國際貿易的*診斷測試方法,僅將病毒中和試驗列為適用于活動物國際貿易的備選檢測方法。《手冊》認為病毒中和試驗是特異性*的血清學檢測方法,但由于動物機體對LSD病毒感染主要表現為細胞免疫應答,僅產生低水平的中和抗體,因此該方法敏感性欠佳。其他用于檢測病原的檢測方法有PCR、病毒分離、電子顯微鏡成像鏡檢、免疫熒光、瓊脂免疫擴散(檢抗原)、ELISA(檢抗原),其他用于檢測抗體的檢測方法有瓊脂免疫擴散(檢抗體)、間接免疫熒光、Western雜交試驗、ELISA(檢抗體)。

圖1 結節性皮膚病:奶牛,皮膚。嚴重的多病灶凸起真皮*。【來源:KVI】

圖2 結節性皮膚病:奶牛。皮膚長有許多廣泛分布、實硬的結節。【來源:MAWF/DVS】

圖3 結節性皮膚病:奶牛。皮膚長有許多廣泛分布、實硬的結節。【來源:MAWF/DVS】

圖4 結節性皮膚病:奶牛,會陰。許多凸起的皮膚*【來源:KVI】

圖5 結節性皮膚病:奶牛,氣管粘膜。嚴重的多病灶壞死性氣管炎:凸起斑塊表面壞死且伴有出血。

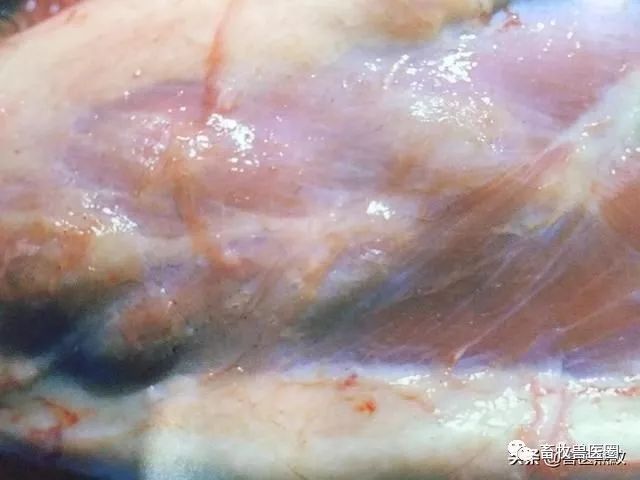

圖6 結節性皮膚病:奶牛,皮下肌塊。痘病變從皮下延伸至肌肉層。【來源OVI/ARC】 4、預防與控制 該病沒有特異性的治療方法。可使用強力*治療避免繼發感染。 對于無疫國家,應當在進口相關活動物、動物胴體、皮、毛和精液時加以限制。對于有該病發生的國家,應當采取嚴格的檢疫措施防止將感染動物引入無病畜群,發生疫情后應采取隔離措施并禁止動物移運,盡可能屠宰所有患病或感染動物,妥善處理動物尸體,對養殖場所進行清潔和消毒處理,對養殖場所和動物采取媒介生物控制措施。除了免疫外,其他常規預防控制措施效果普遍不佳。在長距離運輸動物時,強烈建議對輪船和飛機實施媒介生物控制措施。具體要求見附件:OIE《陸生動物衛生法典》對牛結節性皮膚病的相關規定。 迄今為止,所有山羊痘病毒毒株,無論是來自于牛、綿羊還是山羊,均具有共同的免疫抗原,因此致弱的牛源毒株以及來自于綿羊和山羊的毒株都已被用于用作活毒苗。常用的有Neethling株同源弱毒苗,*可持續3年;另一種則是異源的綿羊痘或山羊痘弱毒苗,但這種疫苗會在接種部位引起局部反應,有時甚至較為嚴重,且不建議在無綿羊痘和山羊痘的國家使用這種疫苗。以上兩種疫苗接種后都會引起局部反應,使一些飼養者難以接受,因此即使是LSD會引起相當嚴重的經濟損失,很多飼養者也不愿使用疫苗。目前還沒有針對該病的商品化的遺傳重組山羊痘疫苗。 上一篇牛如何檢測結核病下一篇如何處理狗的蝎子感染 |